Les météorites tombées en Normandie en février exposées au Muséum national d’Histoire naturelle

Météore produit lors de la traversée de l'atmosphère de l’astéroïde 2023 CX1 (Pris depuis Paris) © Josselin Desmars, Observatoire de Paris. Février 2023

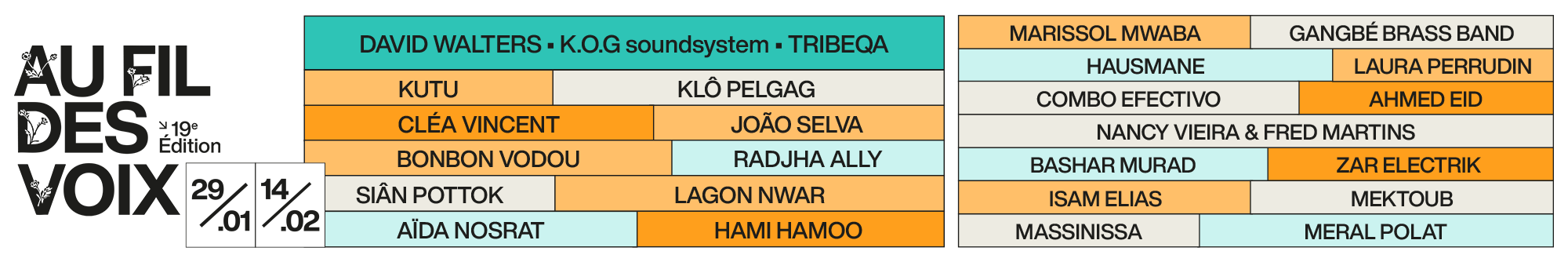

Le 1er juin 2023, le Muséum national d’Histoire naturelle a inauguré une nouvelle vitrine au sein de son exposition “Trésors de la Terre” où sont présentées les échantillons des météorites tombées près de Dieppe en Normandie le 13 février dernier. Phénomène rarissime, leur arrivée a été observée en amont dans le ciel à plus de 200 000 km de la Terre, par des réseaux de télescopes professionnels et amateurs.

Ainsi, au sein de la Galerie de Géologie et de Minéralogie, cette présentation unique permet aux visiteurs d’avoir un accès privilégié à cette météorite formée en même temps que le Système solaire il y a 4,6 milliards d’années et de découvrir une extraordinaire histoire scientifique et participative.

Retour sur une chute unique en son genre

Le 12 février dernier, à 21h18 heure française, l’astéroïde 2023 CX1 d’un mètre de diamètre est découvert sept heures avant d’entrer en collision avec la Terre le 13 février à 3h59 en Normandie. Cette découverte en amont de la chute d’une météorite fait de celle-ci un événement exceptionnel, qui ne s’est produit que six fois par le passé, les pierres elles-mêmes n’ayant été retrouvées que deux fois.

Le météore brillant, qui est produit pendant la traversée de l’atmosphère, fait alors l’objet de nombreuses observations, notamment par celles du réseau de caméras FRIPON, mis en place à partir de 2014 par plusieurs organismes scientifiques. Ces observations permettent de déterminer que le bolide s’est fragmenté à plusieurs reprises et de délimiter la zone sur laquelle les pierres se sont réparties.

Les équipes scientifiques associées au réseau arrivent rapidement sur place et font les démarches auprès des municipalités et des propriétaires de terrains pour obtenir les autorisations d’accès. Ils font également appel au réseau de volontaires du programme « Vigie-Ciel » et aux habitants de la zone de chute pour pouvoir retrouver au plus vite ces pierres qui contiennent, en partie, du métal. Il est en effet urgent de les protéger des intempéries, pour éviter leur altération et pouvoir les étudier. En parallèle, des chasseurs de météorites indépendants, français et étrangers, se rendent aussi sur place.

La première pierre météoritique de 94 grammes est trouvée le 15 février à Saint-Pierre-le-Viger par une étudiante en art bénévole du programme. Elle est remise aux chercheurs qui l’envoient rapidement pour analyse afin de compter les rayons gammas émis par la pierre. Cette analyse de 4 semaines permet notamment d’avoir des données sur les conditions d’irradiation dans l’espace interplanétaire, données qui serviront à déterminer sa trajectoire et sa forme avant son entrée dans l’atmosphère. Le propriétaire du terrain donne généreusement son accord pour qu’elle entre dans les collections nationales gérées par le Muséum. Dix autres pierres de plus petites tailles sont par ailleurs retrouvées à Angiens par les équipes du programme “Vigie-Ciel” et quelques fragments d’une onzième à Autigny. Ce succès met en avant tout l’intérêt de la démarche des sciences participatives appliquée au cas de la recherche de météorites.

La plus importante météorite de 175 grammes est, quant à elle, découverte par des chasseurs de météorites américains à Fontaine-le-Dun. C’est cet échantillon, dont l’arrivée au Muséum a fait l’objet de nombreux rebondissements, qui constitue la pièce la plus singulière de la vitrine inaugurée le 1er juin.

Un article scientifique d’envergure et transdisciplinaire, réunissant pas moins de 10 pays est par ailleurs prévu. C’est une première puisque cette publication a pour objet de rassembler toutes les informations liées à cette chute, depuis les observations astronomiques dans l’espace et dans l’atmosphère, la modélisation de la fragmentation dans l’atmosphère et la répartition des météorites sur le terrain, jusqu’aux données qui seront mesurées dans les pierres elles-mêmes et qui pourront être mises en regard des données astronomiques.

La découverte de nouvelles météorites en France : un enjeu juridique et scientifique

Si les équipes du programme FRIPON/Vigie-Ciel s’attachent à rechercher les météorites et à les étudier avec l’accord des propriétaires de terrain et des autorités locales, ce n’est pas le cas pour les chasseurs de météorites indépendants, qui, en l’absence de régulation en France relative à la collecte et l’appropriation de ces pierres tombées du ciel, ne sont contraints que par le code civil. C’est ainsi que la pierre de 175 grammes est partie outre Atlantique. Son avenir n’était pas certain, elle risquait d’être sciée et de sortir du réseau de la science. Aussi, un producteur et documentariste anglais, Bil Bungay, collectionneur et chasseur de météorites, est-il intervenu pour préserver cet objet exceptionnel. Ayant décidé de l’acheter, il contacte le Muséum pour faire part de sa démarche et de son souhait, partagé par l’institution et les propriétaires du terrain, de l’exposer.

Cette situation a mis en évidence les failles dans le système de collecte et de conservation des météorites tombées sur le sol français, une situation déjà signalée auprès de l’État. En effet, en l’absence d’un cadre législatif strict, un spécimen aussi rare que celui de Fontaine-le-Dun, peut tout à fait être scié, dispersé, perdu pour l’investigation scientifique et détruit en tant que patrimoine culturel. Le Muséum national d’Histoire naturelle s’emploie actuellement à trouver des pistes de discussion avec ses ministères de tutelles (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – MESR – et Ministère de la Transition écologique) ainsi qu’avec le Ministère de la Culture pour améliorer cette situation.

Inauguration d’une nouvelle vitrine dédiée aux pierres du ciel

Grâce à des échanges fructueux entre le Muséum et Bil Bungay, la météorite de Fontaine-le-Dun est donc présentée au public pour au moins cinq années. Mise en contexte avec les autres trouvailles de février dernier, elle est installée aux côtés de météorites issues d’expéditions du Muséum au cœur du désert chilien d’Atacama, mettant en évidence une collection qui continue de s’enrichir grâce à des contributions collectives. Près de cette nouvelle vitrine, au sein de l’exposition Trésors de la Terre, les visiteurs peuvent enfin redécouvrir d’autres météorites dont celle de Draveil, tombée en 2011 et dont la masse principale avait été acquise par la Société des Amis du Muséum.

La pierre de 175 g trouvée à Fontaine-le-Dun. © Bil Bungay

[Source : communiqué de presse]

Articles liés

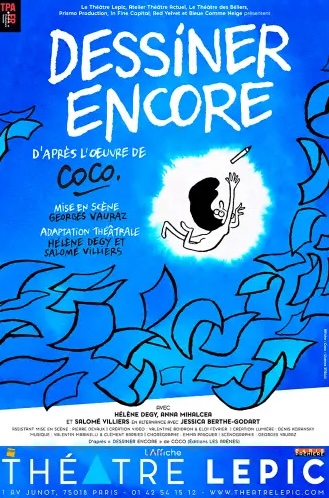

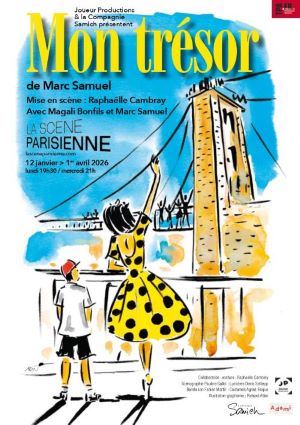

“T.I.N.A. – There Is No Alternative” : une remise en question de la société au Théâtre Lepic

L’échec n’est jamais qu’une réussite qui se voile la face (et inversement). Ce spectacle en est la preuve. Dans un souci de communication efficace, il m’a été demandé de résumer mon spectacle. Mais j’en suis incapable. Je suis incapable...

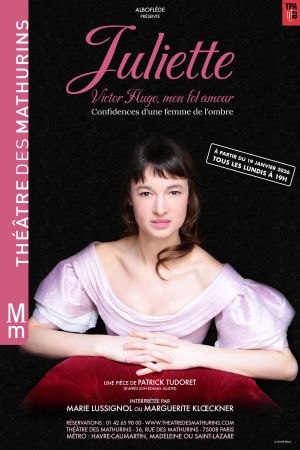

« Dans le couloir », un duo sublime au bord de la vie

Au Théâtre Hébertot, Christine Murillo et Jean-Pierre Darroussin sont deux octogénaires qui voient revenir, à leur grande surprise, leur fils âgé de cinquante-ans. La pièce est signée Jean-Claude Grumberg, qui a cousu des personnages pour ces acteurs magnifiques, dirigés...

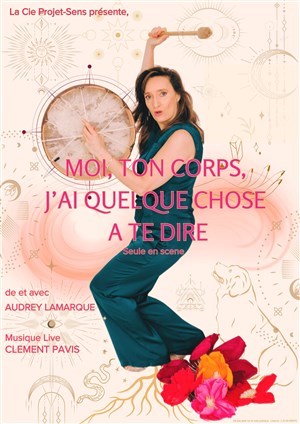

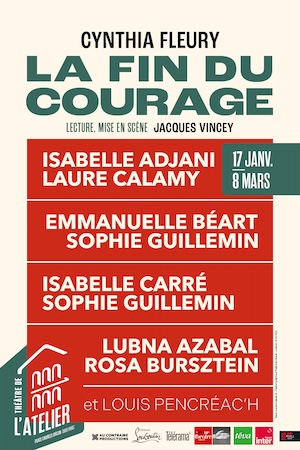

Deux femmes sur scène pour “La fin du courage” de Cynthia Fleury au Théâtre de l’Atelier

« Première règle. Pour reprendre courage, il faut déjà cesser de chuter. Deuxième règle : il faut accepter de prendre son temps. Troisième règle : Il faut chercher la force là où elle se trouve. Quatrième règle : faire...