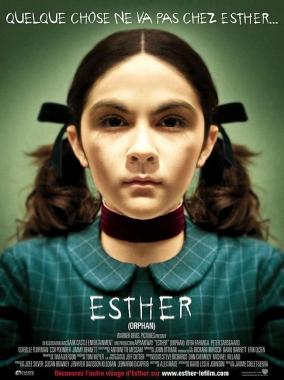

Esther – Famille je vous hais !

Révélé par La maison de cire, un crypto-slasher traversé de fulgurances gothiques, Jaume Collet-Serra poursuit son entreprise de variation des mythes du cinéma populaire américain. Avec Esther, c’est la figure de l’enfant tueur et sa représentation iconique de The Omen qu’il altère par un jeu de faux-semblant et de détournements narratifs. Il reprend la structure classique du film de Richard Donner articulée autour d’un axe immuable : enfant mort-né, adoption d’un « substituant », menace insidieuse, délitement du couple et révélation. Alors que The Omen invoquait l’Antéchrist pour justifier les forfaits de sa marmaille criminelle, Jaume Collet-Serra oppose une autre hypothèse à l’origine du mal. Il annihile toute la mythologie du genre en révélant la véritable identité d’Esther à la faveur d’un twist improbable. Un accès d’ironie post-moderne (préfiguré dans La maison de cire), qui distingue son auteur de l’académisme référentiel des Joshua et autres The Children. Dans ce même exercice de démystification, le récent Morse de Tomas Alfredson suit le quotidien meurtrier d’une fillette dans une transposition romantique du thème du vampire. Mais encore une fois, la violence est matière abstraite : déréalisée puisque appartenant au domaine du fantastique, de la pure allégorie. Une distanciation nécessaire à l’observation morale du crime infantile.

Des forces supérieures

Car depuis le Village des damnés version Wolf Rilla (1960), la représentation cinématographique de l’enfant tueur introduit presque systématiquement le concept de Possession. Victimes collatérales avant d’être bourreaux, les jeunes assassins agissent sous l’emprise d’un virus (Zombie), d’une force diabolique (The Omen, L’Exorciste, Simetierre) ou supra naturelle (Les révoltés de l’an 2000, Carrie, Les démons du maïs). Aussi, lorsque George Romero suggère en hors champ un matricide par des enfants zombie, c’est pour mieux illustrer la lente agonie du monde post-apocalyptique. On retrouve cette notion de victime originelle dans tout un pan du cinéma asiatique, édifié depuis Ring autour d’une même structure archétypale (le fantôme est un enfant qui revient hanter ses assassins). Il fallait le cynisme d’un John Carpenter pour évoquer enfin l’éventualité d’une prédisposition au mal, d’un (dés)ordre primitif. Par le meurtre introductif de la sœur de Michael Myers filmé en vue subjective, le réalisateur d’Halloween s’affranchit du surréalisme inhérent au genre – son boogeyman agit consciemment. Mais à l’instar de ses illustres modèles, John Carpenter travaille par omission et refuse toute tentative de justification de l’acte criminel. Trente ans plus tard, Rob Zombie avance une hypothèse dans son remake d’Halloween : Michael Myers est l’enfant monstrueux de la misère contemporaine.

Une double revanche

Délesté de ses considérations morales, le cinéma a progressivement réinvesti la figure de l’enfant tueur dans le cadre de la réalité. Au-delà des aspirations freudiennes triviales (dont Esther s’amuse allègrement), la misère, l’éducation, ou simplement le désir conditionnent désormais la violence infantile. Avec La dernière maison sur la gauche, Wes Craven anticipait déjà (1972) la souffrance des générations post-Vietnam et la faillite du système éducatif. Presque en écho, Larry Clark s’est fait le spécialiste des comportements déviants de la jeunesse américaine. De Bully à Ken Park, son cinéma abonde d’ados sociopathes nourris de stupéfiants et de sexualité transversale. La violence est une double revanche : sociale et affective. Ainsi de ce long plan séquence en conclusion de The great ecstasy of Robert Carmichael de Thomas Clay, qui voit une bande de rednecks torturer une petite famille bourgeoise d’une ville côtière de l’Angleterre. Même constat dans le chef d’œuvre de James Watkins, Eden Lake, injustement ignoré lors de sa sortie pour ce qu’il disait de l’échec de l’éducation « progressiste ». Un échec qui revient, presque invariablement, au cœur de la dialectique moraliste de Michael Haneke. De Benny’s vidéo à Funny Games, le réalisateur autrichien n’a cessé d’interroger – par le prisme de la société des images – le rapport de la jeunesse à la violence. Il observe, dans l’influence grandissante de l’ère vidéoludique, les germes d’une dématérialisation criminelle. Les mêmes, finalement, qu’il décelait en 1914 dans le rigorisme protestant et l’enclavement communautaire avec le Ruban Blanc. Toujours, la culpabilité des adultes.

Romain Blondeau

Esther

De Jaume Collet-Serra

{youtubejw}hsOnzQow7SY{/youtubejw}

Articles liés

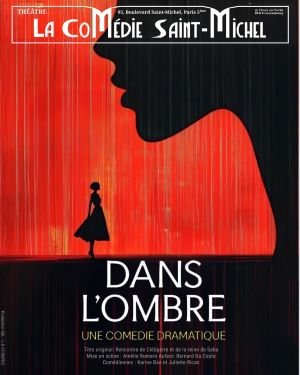

“Carnets du Sous-sol” : L’adaptation captivante de l’œuvre de Dostoïevski à la Comédie Saint-Michel

Une adaptation des Carnets du Sous-sol, un seul-en-scène sans filtre, du pur Dostoïevski, démesuré et jouissif. C’est un homme d’une quarantaine d’années, pétri d’amour-propre et de ressentiment, vivant depuis trop longtemps seul dans son “sous-sol, qui sort exceptionnellement de...

Alix Logiaco vous fait découvrir son dernier album au Studio de l’Ermitage le 18 février !

Le Studio de l’Ermitage accueille Alix Logiaco, son trio et ses invités à l’occasion de la sortie de son dernier album “From Sand To Land” À propos de l’album From Sand To Land Alix Logiaco Trio a sorti, le...

“Le Bal des voleurs”, une comédie familiale à ne pas manquer au Funambule

Trois voleurs maladroits se déguisent pour piéger une riche lady… Mais le destin va en décider autrement. Une comédie familiale et déjantée pleine de péripéties rocambolesques, de danses effrénées et de transformations de personnages ! Trois voleurs peu dégourdis,...